1

AUG

2025

Le surréalisme après 1945

La deuxième Guerre Mondiale a soufflé le groupe surréaliste aux quatre points cardinaux, les têtes d’affiche ont été exfiltrées vers des terres plus clémentes par le Centre américain de secours (CAS) de Varian Fry, tandis que les plus malchanceux, restés fidèles jusque sur les quais de Marseille, prenaient la route de la clandestinité.

LE SURRÉALISME SERA CE QU'IL N'EST PLUS

André Breton, le roi sans trône

L'exil du roi

André Breton (1896-1966) s'est extrait du bouillon certes, mais son exil new-yorkais n’a rien du séjour linguistique. Allergique à la langue vernaculaire, il a, pour assurer sa pitance, prêté sa voix à des séances harassantes de propagande radiophonique (Voice of America). Peu de satisfactions en réalité dans une existence entre parenthèses, coincée entre l'élaboration d'une revue hybride (VVV), de nombreux conflits larvés auxquels il doit faire face (« Ernst, vieilli, odieux […] Masson, perdu dans le conformisme gaulliste le plus exalté […] Seligmann abject […] »[1], etc.), et Jacqueline qui le quitte.

Sa vie d’alors semble un long tunnel jusqu'à sa rencontre providentielle avec Élisa, Élisa qu'il épousera en août 1945 à Reno. La guerre terminée, le Surréalisme au point mort, il voit à travers un possible retour en France, l'occasion de relancer le mouvement et pourquoi pas, de retrouver son trône.

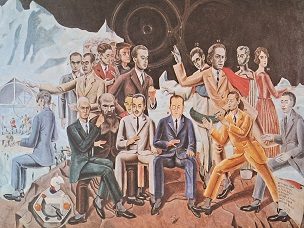

Le retour du roi

André Breton rentre en France au printemps 1946 après cinq longues années d'expatriation. En son absence et sous l’Occupation, un groupe surréaliste, La main à plume, s’est constitué autour de Noël Arnaud (1919-2003) et de Jean-François Chabrun (1920-1997), deux figures du groupe néo-dada Les Réverbères. L’intérim est assuré jusqu’à la fin de la guerre pour laisser la place au Surréalisme Révolutionnaire, cette internationale intellectuelle et artistique réunit autour d’anciens de La main à plume sous l’impulsion du poète belge Christian Dotremont (1922-1979).

Dotremont compte rénover le Surréalisme en le liant dialectiquement avec le Communisme afin de créer un authentique Surréalisme révolutionnaire.

Le roi de retour, plus anti-communiste que jamais, ramène dans ses bagages le mythe nouveau et la tentation occultiste, collection de colifichets qui détonne singulièrement avec le Surréalisme originel, en particulier celui du Breton marxisant du second manifeste, évangile de la jeune garde. L’orage gronde...

Le journaliste Quentin Lafay de France Culture reçoit :

- Emmanuel Rubio, historien de la littérature

- Olivier Wagner, archiviste paléographe et conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France

- François Angelier, producteur de l’émission « Mauvais Genres » sur France Culture, spécialiste de littérature populaire

(Émission du 13 mai 2024, durée : 37 min)

La révolte contre le roi

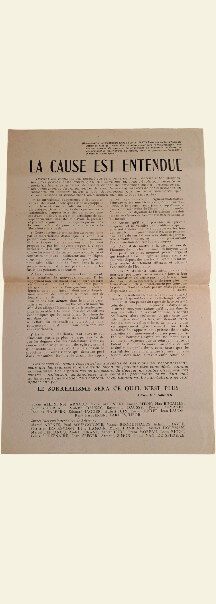

La cause est entendue

Après quelques comptes rendus ronéotypés et un manifeste qui prend acte d'une première rupture, les surréalistes révolutionnaires lancent le 1er juillet 1947 - soit une semaine avant l'ouverture de la grande exposition du Surréalisme en 1947 - La cause est entendue, un libelle agressif qui répond du tract au tract à Rupture inaugurale d'André Breton.

Dans cette mise au point qu'est le texte de Rupture inaugurale, Breton, gardien du temple, défend sa conception de la liberté de l'art, refusant tout assujettissement à une quelconque visée politique, qu'elle soit révolutionnaire ou non.

« Promouvoir un mythe nouveau propre à entraîner l'homme vers l'étape ultérieure de sa destination finale », tel est, selon lui, le rôle assigné au Surréalisme.

Les surréalistes révo-lutionnaires ne l'entendent pas ainsi. Membres issus de La main à plume (1941-1944), groupe formé sous l'Occupation en réponse à l'exil de Breton vers les États-Unis, ces « francs-tireurs du surréalisme en Europe occupée » ont résisté aux côtés des communistes tout en poursuivant une intense activité créatrice où poésie et actions de résistance se sont entremêlées (huit des vingt-trois membres sont tombés).

Ce qu'ils reprochent à Breton, outre un goût immodéré pour la magie et les sciences occultes, c'est surtout sa passivité et la trahison patente du mot d'ordre rimbaldo-marxiste de « changer la vie / transformer le monde ».

Il ne peut y voir d'entente entre les deux parties, c'est le point de non-retour, la fracture existentielle et générationnelle entre Breton, « papa » comme le nomme Christian Dotre-mont, et les surréalistes révolutionnaires, ses rejetons œdipiens.

À « LE SURRÉALISME EST CE QUI SERA » propos clôturant Rupture inaugurale, les surréalistes révolutionnaires dégainent un cinglant et définitif « LE SURRÉALISME SERA CE QU'IL N'EST PLUS ».

Ce tract arguant de l’union des Surréalistes-Révolutionnaires de France et de Belgique, union qui sera défaite par la fondation de CoBrA, est signé par Noël Arnaud, Max Bucaille, Christian Dotremont, Edouard Jaguer, Achille Chavée, Louis Scutenaire, René Passeron, Suzan Allen, etc.

L'abandon du

roi

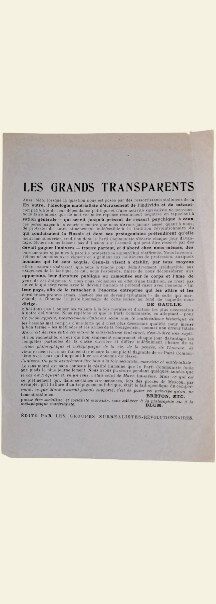

Les grands transparents

Entre Breton et ses héritiers du surréalisme révolutionnaire le torchon brûle. Le surréalisme historique est en voie de cristallisation, jusqu'à faire figure, selon l'écrivain surréaliste belge Marcel Mariën (1920-1993) de « secte anachronique ».

En 1947, Breton a 51 ans. Sa crinière léonine est intacte certes mais largement grisonnante, il est devenu le grand manitou du mouvement, la figure de proue, l'autorité, en passe, comme le prédisait René Daumal (1908-1944) autrefois, « d'entrer dans les livres d'histoire littéraire ».

Le surréalisme, son surréalisme, a déserté la hune des avant-gardes - l'on ne reste pas éternellement jeune et intrépide - pour devenir un courant esthétique en voie d'institutionnalisation, entré selon dissidence, dans le jeu culturel de la société bourgeoise-capitaliste.

Conscient que le mouvement a besoin d'un second souffle, André Breton, qui avait déclaré dès 1935 la nécessité de la création d'un nouveau mythe collectif, extrait de son chapeau les Grands Transparents, « ces êtres hypothétiques qui se manifestent obscurément à nous dans la peur et le sentiment du hasard » [2], et qui circulent autour de nous mais nous demeurent invisibles.

La coupe est pleine. Le groupe surréaliste révolutionnaire va désormais s'affirmer contre le surréalisme de Breton, condamnant en bloc ésotérisme et esthétique petit-bourgeois.

Dans le tract Les grands transparents, les auteurs Christian Dotremont et Jean Seeger mettent en accusation André Breton, reprenant et mêlant habilement citations du général de Gaulle, Léon Blum et Breton, pour les placer au même niveau, celui d'ennemis de la révolution.

[1]. André Breton – Benjamin Perret, Correspondance 1920-1959.

[2]. Manifestes du Surréalisme, Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non.